統一教会(現・家庭連合)への対応は、宗教法人法の所管である文部科学省(文科省)が担っている。しかし、2022年7月以降の一連の対応には、明らかに不公平な要素が多く、深刻な問題を抱えている。

国家権力は宗教団体に対して中立であるべきだ。統一教会に民事上の問題があるとしても、文科省の手続きや対応を見る限り、矛盾や偏りが目立ち、その原則が揺らいでいることは否めない。

特に、統一教会のみを標的にした「政治的宗教迫害」とも受け取れる要素が多く、岸田政権(前政権)の意向が強く反映されているのは明らかだろう。

もしこのような理不尽な対応が許されるなら、今後、他の宗教団体にも同様の圧力が加えられる可能性は高い。信教の自由は日本国憲法が保障する基本的人権であり、国家による特定宗教の弾圧は決して許されない。

本記事では、文部科学省(文科省)の統一教会に対する一連の対応の問題点を明確にし、行政の恣意的な運用がどのように行われてきたのかを詳しく検証する。

文科省が統一教会に対して行った不公平な内容とその問題点

文化庁の合田哲雄次長が多方面に圧力をかけている

メディアへ圧力をかけていた

文科省文化庁の合田哲雄次長がメディアに対して圧力をかけたとの報道は、これまでにも複数回伝えられている。

その1つ、FNNが「統一教会信者への拉致監禁と民事の提訴件数が比例する」という内容を報じた際、同局の役員が呼び出され、「教会側の一方的な主張を流すな」と叱責を受け、担当記者は出入り禁止になったとされる。

またNHKが「旧統一教会が文科省に対し解散命令を請求しないよう申し入れた」という報道を行った際にも、合田次長が激怒したとの話がある。

これらの事例からは、文化庁そのもの、あるいは合田次長には「統一教会を利する報道は許さない」という姿勢が鮮明で公平性に非常に大きな疑問が残る。それどころか自分たちに都合の良いように「言論封殺」を目論んでいるとさえ言えるのではないか。

この件についての詳細は、ノンフィクションライターの「福田ますみ」氏が、月刊Hanada2023年9月号に『解散請求ゴリ押し!文化庁合田哲雄次長の「言論封殺」』というタイトルで寄稿している。

宗教法人審議会に圧力をかけて異論を抑え込んでいた

文科省文化庁の実務トップである合田次長は、宗教法人審議会に対しても、その強硬姿勢が報じられている。

既に解散命令請求が決定的になっていた2023年10月12日。産経新聞の記事には次のことが書かれている。

宗教界は「信教の自由」への影響を憂慮した。それでも文化庁は審議会で「(教団に何もしなければ)内閣が飛んでしまう」と呼びかけ、請求の前提となる質問権行使の正当性を訴えた。

文化庁側は合意形成に向けて、審議会の委員に地道な説明も続けた。質問権行使には審議会の了承が必要だが、場合によっては、審議会開催前に文化庁の担当者が委員の自宅などを訪問。詳細な資料を使って今後の質問内容などを説明。一方で、説明資料はすべて担当者が回収、秘密主義を徹底した。

「内閣が飛ぶから、どんな手を使っても解散命令請求をしろ!」

こんな声が文化庁内部に響き渡っていたのではないか?とんでもない話である。当然ながら、文化庁の実務トップである合田哲雄次長が絡んでいないはずはない。こうした背景もあって、(後ろの方でお伝えするが)、陳述書の捏造へと繋がったことは十分考えられる。

また、こうした文化庁の解散命令請求を前提とした強硬姿勢は家庭連合側でも事実として把握していたのだろう。その少し前の2023年10月6日に、東京地方裁判所へ正式に意見陳述が出されている。その中に以下のことが書かれていた。

文化庁は宗教法人審議会のメンバーを抑えつけていたのか。

7回に亘る質問権等行使を諮った宗教法人審議会及び過料通知を諮った同審議会においては,出席した委員からかなりの異論が出されたにもかかわらず,議事を仕切る文化庁次長合田哲雄がそれらの異論を押さえ込んで了承を取り付けたようである。

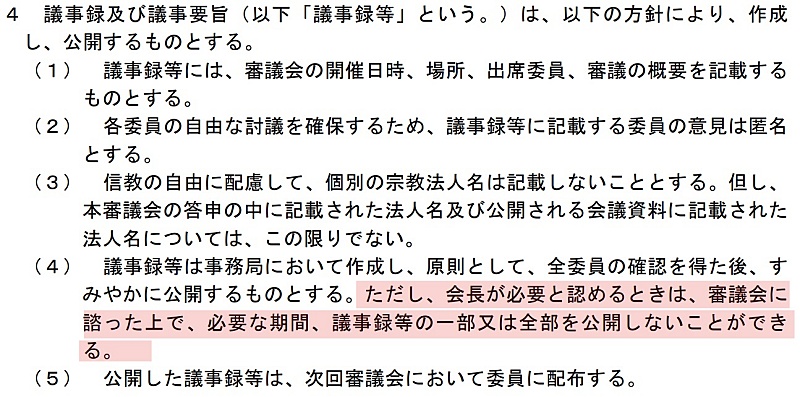

質問権行使直前に宗教法人審議会の議事録非公開

文化庁は、宗教法人審議会の議事録を、質問権行使の直前に内規を変更し非公開とした。

この突然の非公開化は、文化庁内部だけで決定されたものであり、家庭連合の信徒である小笠原裕氏が文科省に議事録の開示請求を行った際に明らかになった。本来、原則公開であるはずの議事録が、いつの間にか非公開へと変更されていたのだ。

この内規の内容をもって、質問権行使時の宗教法人審議会の議事録だけでなく、解散命令請求を協議する際の議事録も非公開となっている。

こうした文科省側の対応は、まさに行政の透明性に大きな疑問を投げかけるものだ。客観的に見ても、都合の悪い情報を隠蔽しようとしているのではないかとの疑念を抱かざるを得ない。

なお、これらの件の詳細については、小笠原氏のブログ記事が詳しい。関連記事をいくつか紹介しておく。

なお、N国党の浜田聡参議院議員が、文科省が議事録を公開しないこの件について、2024年3月12日に国会の場で追及した。政府(文化庁側)はしらばくれていたが、その際の質疑応答のやり取りは、以下の動画で確認できる。

✦こちらの動画の15分38秒〜26分28秒のあたり。このYoutubeリンクは丁度そこから始まるように埋め込みしている。

宗教法人審議会のメンバー自体の公平性に疑問

文科省文化庁における「宗教法人審議会」のメンバーの中には、「日本基督教団」のメンバーもいる。総幹事の網中 彰子 氏だ。

日本基督教団は、家庭連合(統一教会)の信者を長年「異端」とみなし、拉致監禁して強制的な棄教を行う所業を積極的に行ってきた牧師が多数存在するとんでもない組織だ。

元・日本基督教団の牧師であり、現在は家庭連合を擁護する活動をしている岩本龍弘氏は、すでに7年以上前に、同教団が大きく左傾化している実態を暴露している。

▼日本基督教団:左翼の温床

そんな日本基督教団のメンバーが中心メンバーの一人として関与している「宗教法人審議会」に、公平性はどれほど保たれていると言えるのか。

小笠原裕氏のこちらの記事も参考にされたい。

国による統一教会への執拗な質問権行使は「いじめ」ではないか

文部科学省は、統一教会(現・家庭連合)に対し、7回にわたる質問権の行使を行った。しかし、その手法や内容を振り返ると、極めて過剰であり「国によるいじめ」との指摘を免れない。

7回に渡って行われた質問内容には以下のようなものも多く含まれていた。

- プライバシーや信教の自由に関わるもの

- 民法上の不法行為とは無関係なもの

- すでに過去に回答済みのもの

- 係争中の裁判に関するもの

さらに、膨大な資料の提出を短期間で求めるなど(年単位でかかるような内容を2〜4週間で作るように…等)、現実的に対応が困難な要求もあった。詳しい内容については直接の関係者でなければ言及できないものの、当時の状況からして通常の行政手続きの範囲を超えた異常な対応であり、特定の宗教団体に対する執拗な圧力と受け取られても仕方がない。

本来、質問権は宗教法人の適正な運営を確認するための手段であり、行政機関が恣意的に濫用すべきものではない。しかし、統一教会に対するこの質問権行使の度重なる対応を見る限り、その目的が公正な監督ではなく、意図的な締め付けにあったのではないか?という疑念が拭えない。

この時の状況については、教団の法務局の方が、こちらの対談動画でも裏話を語っている。

ルビコン川を渡ってしまった!で解散命令請求したのか?

文化庁の職員が「ルビコン川を渡ってしまった(だから後戻りできない)」と発言したと報じられている。この言葉は、統一教会(現・家庭連合)に対する解散命令請求の経緯をめぐり、大きな疑念を呼んでいる。

本来、解散命令請求は、法的根拠に基づき慎重に判断されるべきものであり、調査の結果、問題点が見つからなければ請求を見送るのが当然の行政判断である。

しかし、「後に引けない」という発言が示すのは、もはや結果ありきの姿勢だ。つまり、仮に解散命令に足る決定的な証拠が見つからなかったとしても、政治的・世論的な圧力の中で、強引に請求を進めざるを得なかったのではないかという疑念を抱かせる。

こちらの世界日報の記事も参考にされたい。

文科省は家庭連合(統一教会)信者の嘆願書を2度も軽視した

文科省は、家庭連合(旧統一教会)信者による、解散命令請求回避をお願いする「嘆願書」を2度も無下に扱った。

最初の嘆願は、2022年12月。次が2023年10月。いずれも家庭連合の信者たちが真剣に訴えたものだったが、その対応は驚くほど冷淡だった。

1度目の嘆願:2022年12月

2022年12月、家庭連合の信者たちは、日本政府(自民党)による関係断絶と解散命令請求の撤回を求め、本名で署名した手書きの嘆願書23,486人分を提出した。しかし、文化庁はこれを直接受け取らず、郵送対応を強制したのだ。

一方、ほぼ同時期の2022年12月9日、統一教会反対派の小川さゆり(仮名)他数名が「解散命令請求を速やかに行うように」と求めるオンライン署名を文化庁に持参。文化庁宗務課の石﨑課長は彼らを笑顔で出迎え、頭を下げ、記念撮影まで行うという異例の対応をした。

そして驚いたのが、「裁判所でひっくり返されないように証拠を固める」とまで約束したというのだ。この場面は当日のニュースで大々的に報じられた。

反対派側のオンライン署名は20万件以上集まったとはいえ、匿名で簡単に署名できるChange.orgのオンライン署名。メールアドレスを複数使えば、何回でも署名が可能だ。一方、家庭連合側は本名の上、切実な文章で書かれている手書き文書。その重みは全く違う。

あまりにも文科省側の対応が違い過ぎるのがわかるだろう。人としてどうなの?とさえ思う。文化庁宗務課の石崎課長の対応は「上からの指示」だったのかもしれないが、あまりに不公平だ。

この件については、ノンフィクションライターの「福田ますみ」氏によって「月刊Hanada 2023年4月号」に、『抹殺された”現役二世信者たち【実名告発!】』というタイトルで詳しく掲載されている。

2度目の嘆願:2023年10月

次2回目は、2023年10月初旬、解散命令請求が迫る緊迫した状況で、家庭連合の信者たちは再び嘆願書を提出した。前回を大きく上回る53,499人分の手書き署名に加え、オンライン署名27,013人分も集め、合計8万人以上が嘆願に賛同したのだ。

提出先は、文科省の盛山正仁文部科学相と岸田文雄首相。しかし今回もまた文化庁直接受け取りを拒否され、郵送対応となった。手書きの嘆願書を5万名以上も無下にされたわけだ。

わざわざ持っていくと言ってるんだから受け取るくらい良いだろう。まるで「統一教会とは直接対応するな」と政府(岸田政権)から厳命されていたかのようだ。さすがに ここまで露骨な冷遇は、もはや「国による差別」、いや「大人のいじめ」と言っても良い。

なお、2023年10月のこの嘆願書提出の事実については、家庭連合の公式サイトでもお知らせされている。

「指定宗教法人」を統一教会にあてはめパブコメも無視した

2024年の前半に特例法に盛り込まれた「指定宗教法人」制度の改定は、家庭連合(統一教会)だけに限らないとは謳っているが、実質統一教会に対して適用されたものだ。

文化庁は一応は、慣例に基づいてパブリックコメント(パブコメ)の意見を募集した(タイトルが長すぎ)。

しかし文化庁は結果的にパブコメの意見を無視した。家庭連合信者の方の多くが、このパブコメについて、指定宗教法人の運用改善を求める意見を記入したが、全くといっていいほど、そうした指摘は反映されなかったからだ。

「指定宗教法人」制度の変更については、いわゆる「被害者」という言葉の範囲を拡大解釈し、統一教会の資産を厳しく制限しようとする動きも見られた。これは、宗教法人の財産管理に対する行政の介入が過度に及ぶものであり、信教の自由や財産権の侵害に直結する可能性がある。

通常、パブリックコメントは、法制度の運用において国民の意見を反映させるための重要なプロセスであり、これを軽視することは行政手続きの透明性や公正性を損なうものだ。それにもかかわらず、今回の「指定宗教法人」制度の適用にあたっては、事実上、異論を封じ込めた形となっている。

文化庁の過料請求は正当か?

文科省文化庁は、統一教会(現・家庭連合)に対し、過料10万円を請求した。これは7回にわたる質問健行使のあと、解散命令請求を行う直前に行われた(2023年9月のこと)。しかし、その過程には多くの問題が指摘されている。

まず、これまで文化庁が行った質問には、前述したように、過去の質問と重複するものや、個人情報の提供を求めるもの、さらに膨大な資料の提出を短期間で要求するものなどが含まれていた。これらは、宗教法人への適正な監督という本来の目的を逸脱し、過剰な負担を強いるものだった。

にもかかわらず、文化庁は自身の無茶な手法の問題点を顧みることなく、あたかも教団側にすべての責任があるかのように過料を請求している。この対応は、公正な行政のあり方として疑問視されるべきだ。

本来、行政手続きにおいては、公平性と適正手続きが求められる。特定の宗教法人に対し、一方的に過度な要求を突きつけ、それに応じなければ罰則を課すという手法は、適正な監督を逸脱した不当な圧力と見なされても仕方がない。

解散命令請求の根拠が全国弁連の主張のままで現役信者の声を聞かない

文部科学省が2023年10月に統一教会(現・家庭連合)に対して行った解散命令請求の根拠について、当時の盛山大臣が解散命令請求の方針を発表した直後(2023年10月12日)に記者会見で語っていた。

その発言内容を聞いて驚愕したのが、全国霊感商法対策弁護士連絡会(全国弁連)の主張をそのまま踏襲したものだったということ。「被害者」と言われる方の調査対象や計算方法が完全に全国弁連と同じで偏っていたのだ。

政府は全国弁連を省庁の議論に深く関与させ、意見聴取の対象を元信者やその関係者のみに限定。現役信者の声は一切聞かれなかった。これでは、公正な判断がなされたとは到底言えない。

文科省が解散命令請求の準備を進めている中で、全国弁連を深く省庁に関与させていることは、2023年9月4日の立憲民主党の国体ヒアリングでの文化庁側の発言でも明らかになっている。

山井議員から「解散命令請求が検討されているのか?」と聞かれた文化庁の宗務課長(山田泰造氏)は次のように発言していた。

「全国弁連(全国霊感商法対策弁護士連絡会)の先生方と連携を取り、旧統一教会の情報を頂きながら、宗教法人法においては厳格な解散命令の要件が定められていますので、その要件にあたるかどうか。その証拠集めをしているところでございます」

参考記事:https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/1c443feed4bac19be04d7d4f82577c5252b7bed3

「全国弁連と連携して証拠を集めている」との発言をしているが、そもそも証拠を集めること自体が前提となっている時点で、本末転倒な姿勢が露呈している。それに加え、全国弁連と強く繋がっているのだ。

本来、宗教法人の解散命令請求を行う際には、賛否双方の意見を十分に聞いた上で、公平かつ慎重に判断するべきだ。しかし、ここでの行政手続きは特定の立場の意見のみを採用し、一方的な見解に基づいて進められた形になっている。

そもそも「全国弁連」という団体自体、その背景には問題が多く、左派的な思想を持つ組織として、スパイ防止法を推進してきた統一教会を強く批判してきた。だからこそ、被害者の規模を示す主張においても、数字の計算方法には雑さや矛盾が多く、中には誇張や事実と異なる点も散見される。

全国弁連が関与しているというだけで、偏りが極めて大きい。

このような組織の意見を解散命令請求の主要な根拠とし、他の視点を排除した政府の判断は、公正性を欠くだけでなく、国家の安全保障の観点から見ても大きなリスクをはらんでいる。

文科省が統一教会(現・家庭連合)に対して行った解散命令請求の一連の行政手続きの問題点はしっかりと検証されるべきだろう。

裁判に使う陳述書を捏造している

これこそ、文科省の大きな問題と言えるのが、裁判で使われた陳述書の信憑性だ。解散命令請求から1年を超えた2025年に入ってから、世界日報のスクープ記事で「文科省による陳述書の捏造」が発覚した。

全国霊感商法対策弁護士連絡会(全国弁連)が関与する形で、統一教会の元信者たちの証言を基にした陳述書が作成されているが、これらの文科省側が用意した陳述書の一部には誇張や虚偽が含まれているというわけだ。

さらに驚くべきことに、本来「証言者」となり得ない人物が書いた陳述書が含まれていたのだ。

以下の人達だ。

- 現役信者

- 全国弁連の弁護士

- 文科省(文化庁)の役人

どう思いますか?これ。

これでは、陳述書の目的が完全に形骸化し、何のために作成されたのかすら分からなくなっている。文科省の対応はあまりにも杜撰であり、それこそ捏造以外の何ものでもない。法の許容範囲を完全に逸脱していると言わざるを得ない。

文科省の陳述書捏造の件は、こちらの記事で詳しく記載しているので、よければ確認下さい。

この文科省による「捏造」の指摘は1件や2件ではなく、相当な数あると証言でも出てきている。これらの報道や指摘が事実であれば、そもそも家庭連合の解散命令請求の正当性自体が揺らぐ重大な問題といえる。

信者の「拉致監禁」を「監視」と言い換えた

文部科学省(文科省)は、統一教会(現・家庭連合)に対する解散命令請求の審理において、家庭連合信者が受けた拉致監禁・強制棄教の実態を「監視」と言い換え、正当化しようとしている。これは2025年3月7日の世界日報の記事で明らかになった。

家庭連合信者への拉致監禁は、国連・自由権規約委員会が日本政府に是正を勧告した深刻な人権侵害であり、過去50年以上にわたり4,300件以上も発生している。

さらに、裁判所も複数の判決で「監禁」と認定しているにもかかわらず、文科省はこの問題をあたかも軽微な行為であるかのように扱い、矮小化しようとしているのだ。

実際、文科省が解散命令の証拠として提出した陳述書には、信者が家族や第三者によって監禁され、脱会を強要された具体的な事例が複数含まれている。それにもかかわらず、なぜ「監視」という表現を使うのか? この言い換えの意図は極めて不明瞭であり、理解に苦しむ。

国際法違反である宗教信者の拉致監禁・強制棄教を、文科省は「監視」という言葉でごまかし、黙認する一方で、統一教会(現・家庭連合)の解散だけを推し進めている。この公平さを欠いた強行姿勢は、宗教信者への差別と「脱会ビジネス」の助長につながる危険な行為だ。

三権分立を無視する文科省の理不尽な態度

文部科学省(文科省)の統一教会(現・家庭連合)への対応には、行政の省庁とは思えない、三権分立を無視した問題行動が目立つ。特に、解散命令請求後、判断の場が司法に移っているにも関わらず、文科省で独自の要求を押し通そうとするのだ。

司法に権限が移っても、質問権行使の回答を要求

文科省(文化庁)は、7回にわたる質問権行使を行い、その回答が不十分だとして過料10万円を請求した。そして、2023年10月に統一教会の解散命令請求を行ったことで、今後の判断は司法に委ねられることとなった。

しかし、驚くべきことに、文科省は解散命令請求後も未回答部分の提出を要求してきたのだ。司法の手に移ったにもかかわらず、まるで質問権行使がまだ続いているかのような対応を取り続けている。さらに、2025年に最高裁が過料の判断を確定した後でさえ、回答を求め続けるという異常な執着を見せている。

これでは、「文科省は三権分立を理解しているのか?」と言いたくなるほどだ。

解散命令の要件に継続性は関係ないと勝手な主張

さらに、文科省は解散命令請求の要件において、「継続性」は関係ないとまで主張し始めたという。また「問題点を改善していようが、それも(解散命令の判断に)関係ない」とも言っているという。

こちらの教団の広報の方のお話でそれがわかる。

✦こちらの動画の18分52秒〜。このYoutubeリンクは丁度そこから始まるように埋め込みしている。

そもそも、文科省はルールに基づいて「悪質性」「組織性」「継続性」の3点が問題であるとして解散命令を請求した。しかし、民事上の事案のほとんどは数十年前のものが多く、「継続性」を証明するのは難しい状況だ。

それは文科省側も分かっていたのだろう。そのため、今さら「継続性は関係ない」と自分勝手な主張をしだしたということだ。ここでも「三権分立を知ってる?」と言いたくなる。どこの独裁者だ。

こうした文科省の対応を見る限り、解散命令請求が「法に基づいた適正な行政判断」ではなく、最初から統一教会を解散させることが目的だったということが言えるのではないか。

この話については、教団の正式な公式見解ではないものの、広報担当者を含む本部職員が関与する公式Youtubeからの情報源であり、信憑性は極めて高い。今さら事実と異なることを語るメリットもないため、文科省の対応の異常さがより鮮明に浮かび上がる。

文科省は、本来の法的手続きを守らず、司法の判断を飛び越えて自己の主張をする姿勢を見せている。このような法を無視した解散命令請求が許されるなら、日本の法治国家としての信頼そのものが揺らぐことになりかねない。

番外編

文科省は「赤旗」の新聞購読が省庁で2番目に多い

世界日報の報道によると、文科省は共産党の機関紙「しんぶん赤旗」を多く購読している省庁の一つだ。数年前(2022年)のデータにはなるが、文部科学省の赤旗購読数は厚生労働省に次ぐ多さだ。

宗教行政を担当する官庁が特定の政治思想に影響を受けている可能性が非常に懸念される。それも共産党の機関紙である「しんぶん赤旗」だ。文科省(その配下の文化庁)が、統一教会に対して厳しい対応を取っている背景には、こうした政治的影響があるのではないか?

共産党系新聞である「しんぶん赤旗」は、統一教会を徹底的に目の敵にしているメディアであり、その紙面の影響を受けて行政判断が偏っている可能性はある。

盛山正仁文科相は統一教会との関係を追及されると「覚えてない」と言った

盛山正仁文部科学相が、過去に自身の選挙の際に家庭連合(旧・統一教会)の信者から応援の手伝いや奉仕を受けていたにもかかわらず、メディアや野党から写真を証拠に追及されると、「覚えてない」として、その関係を頑なに否定した。

そもそも、政治家が統一教会(家庭連合)と関係を持とうが、それ自体は何も問題ではない。マスコミが意味もないことに騒いでいるだけだ。

盛山氏も、せめて「過去に選挙応援してもらった事実はあった」くらい言っても良さそうだが、「統一教会とは関係がない」「覚えてない」と言い張っただけだ。家庭連合の信者が積極的に選挙応援活動を行ったことは完全に忘れてしまったようだ。これには信者の間でもかなりの不信感を招いた。

さらに、こうした逃げの姿勢や保身に走る態度は、国民にもしっかり伝わるものだ。このことで「盛山氏は不誠実だ」と感じた人も少なくなかっただろう。

同じころに岸田首相も統一教会の関連団体であるUPFの梶栗会長と一緒に写っている写真を朝日新聞に報じられたが、「知らない」の一点張りだった。そう言えば盛山氏は宏池会(旧岸田派)で岸田氏の配下にいる人だ。

都合が悪くなると義理も何もなく、保身に走って真実をねじ曲げるその姿勢は、まさに岸田元首相も盛山正仁元文科大臣も同じと言える。

盛山正仁大臣は解散命令請求実施を共産党に報告した

また盛山正仁文部科学相(当時)が統一教会の解散命令請求を発表した数日後である(2023年)10月16日に、共産党の事務所に報告に行ったというのだ。「しんぶん赤旗」にも掲載されている。

「何で、自民党議員、それも大臣が共産党に報告?」と驚く他ない。

解散命令請求というのは、あくまで法律に基づく行政判断であるはず。にもかかわらず、なぜ一政党である共産党に直接報告したのか?というか、「小池書記局長に”報告”」だ。主従関係でもあるのか。

これが他の政党にも等しく報告にいったというならまだわかるが、そういう話は聞かない。共産党だけなのだ。

共産党は、長年にわたって政治的な思惑から統一教会の解散を強く主張してきた政党だ。もし文科省が共産党の意向を忖度して解散命令請求を決定したのであれば、これは極めて重大な問題と言っていい。

文科省(文化庁)の不透明な対応は異常の連続

ここまで見てきたように、文部科学省(文化庁)が統一教会に対して行ってきた対応には、多くの問題がある。

メディアや宗教法人審議会への圧力、議事録の非公開、7回に及ぶ執拗な質問権行使、意味不明な過料請求、解散命令請求の根拠の不透明さ、陳述書の捏造…まさに異常な対応の連続だ。さらに、全国弁連という一方的な立場の団体の主張を鵜呑みにし、現役信者の声をまったく聞いていないことも大きな問題だ。

公正であるべき行政が、特定の思想や政治的意図に基づいて動いているとすれば、それはもはや民主主義国家のあるべき姿ではない。統一教会に対する対応が、信教の自由の侵害にあたるかどうかは、日本の将来の宗教行政全体に影響を及ぼす問題だ。

とりわけ2025年になって発覚した、陳述書の捏造という不正は見過ごせない大問題だ。そのことを指摘されても過ちを認めない今回の文科省の後ろ向きな対応を国が見過ごせば、今後、他の宗教団体にも同じような弾圧行為が行われる可能性が高いと言わざるを得ない。

宗教の自由とは、国家が特定の宗教を弾圧したり、恣意的な判断で介入したりしないことを意味する。この原則を守らなければ、日本はもはや「信教の自由が保障された国家」とは言えなくなるだろう。

日本政府は、これは一つの省庁の問題にとどまらない、極めて大きなリスクを孕んでいることを十分に認識しなければならない。日本の宗教の未来に及ぼす影響は計り知れない。

コメント